水質汚濁防止法と一律排水基準について

水質汚濁防止法では全ての特定事業場に対して国が全国一律の排水基準(一律排水基準)を定めています。ここでは水質汚濁防止法と一律排水基準について簡単に解説します。

1.水質汚濁防止法とは

水質汚濁防止法の制定以前は、1958年(昭和33年)に制定された「公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)」「工場排水等の規制に関する法律(工場排水規制法)」の水質二法により規制が行われていました。しかし、規制対象が国によって指定された「指定水域」に限られており、指定外の水域では規制がなく、汚染の顕在化後に後追いで規制を行う形になり、汚染の未然防止ができないことや、地下水汚染に対する規定がない等の問題がありました。これらの欠陥を是正し、公害対策を強化するために1970年(昭和45年)水質汚濁防止法が制定されました。

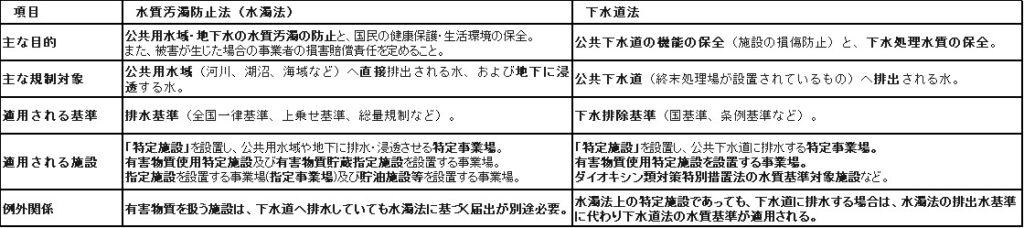

2.下水道法との違い

水質汚濁防止法と同様に工場・事業場の排出水を規制する法律として下水道法が存在しますが、その排出先と目的に大きな違いがあります。

〇用語説明

・公共用水域:河川、湖沼、港湾、沿岸海域、公共溝渠(公共の側溝など)、かんがい用水路その他公共に供される

水域・水路のことを指します。ただし、下水処理場に接続している公共下水道は水質汚濁防止法上の公共用水域

から除外されます。

・特定施設:人の健康または生活環境に被害を生ずるおそれがある汚水または廃液を排出する施設として、「水質汚濁防止法施行令(別表第1)」で定められた施設です。

特定施設は、排出する汚水の性質によって、さらに以下の2つに分類されます。

①カドミウム、鉛、シアンなどの有害物質(人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質)を含む汚水や廃液を排出する施設(有害物質使用特定施設)。有害物質使用特定施設を設置している特定事業場の事を有害物質使用特定事業場と言います。

②生活環境項目(pH、BOD、SSなど)に関する水質汚濁を引き起こし、生活環境に被害を生ずるおそれがある汚水や廃液を排出する施設。

・有害物質貯蔵指定施設:有害物質を含む液状のものを貯蔵する施設で、有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがある施設。

・指定施設:有害物質を使用あるいは貯蔵する施設。又は、有害物質および油以外の物質で、多量に公共用水域に排出されることにより人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある物質を製造、貯蔵、使用、または処理する施設。この指定施設を設置している事業場を指定事業場とし、事故時の措置に関する規定のみ適用する。

・貯油施設等:重油その他の政令で定める油を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設。

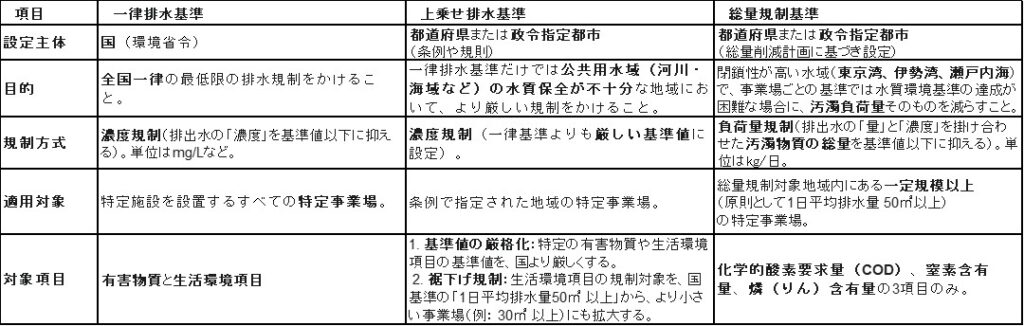

3.排水基準・項目

一律排水基準は、人の健康に被害を与えるおそれのある物質(健康項目)と生活環境に被害を与えるおそれのある物質(生活環境項目)の2つに分類されています。健康項目の排水基準は排出水の量を問わず、全ての特定事業場に適用されますが、生活環境項目については、日間平均排出水量50㎥以上の事業所について適用されます。ただし、都道府県や政令指定都市の条例により、日間平均排出水量50㎥未満でも規制が適用される場合もあります。

項目詳細と基準値は当社HPをご覧ください。

水質汚濁防止法による排水基準

4.上乗せ基準・総量規制

実は一律排水基準以外にも地域の実情を反映した上乗せ基準や総量規制など様々な規制が存在しています。上乗せ基準や総量規制が設定されている地域では、一律排水基準だけでなく、これらすべてを遵守する必要があります。上乗せ基準や総量規制は全国一律ではないため、事業所を所管する都道府県・自治体の規制を必ずご確認ください。

5.まとめ

水質汚濁防止法では全国一律の排水基準が定められていますが、それに加えて地域の実情に合わせた上乗せ基準・総量規制が設けられています。工場・事業所を新たに設ける際は、所管の都道府県・自治体の定める規制を確認し適切な管理を行っていく必要があります。

株式会社総合環境分析では一律排水基準や上乗せ基準、総量規制に基づく水質分析を行っております。また、その他下水道法や環境基準に基づく分析、水質以外の分析も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。